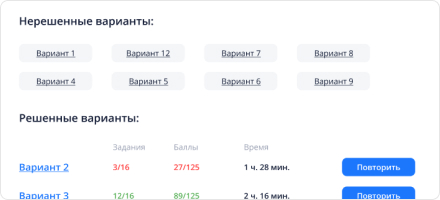

3. Произведения

Читать 0 мин.

Читать 0 мин.

3.695. Жуковский В.А.

В.А. Жуковский — Море и Светлана

Романтизм

РОМАНТИЗМ — литературное направление начала XIX века, пришедшее на смену классицизму и сентиментализму. Романтизм как идейное направление распространился не только на литературу, но и на все сферы человеческой жизни. Его появление обусловлено разочарованием в результатах Великой французской революции и наступлением новой эпохи, следующей за Просвещением. Оно связано в Европе с именами Шеллинга, Шиллера, Гофмана и Байрона, в России же — Карамзина (который является основоположником также другого предромантического литературного течения — сентиментализма) и Жуковского, после — Пушкина и Лермонтова. Романтизму, вытекающему из неудовлетворенности существующим устройством мира, общественным порядком, свойственны:

Острое ощущение несоответствия окружающей действительности внутреннему миру, естественным человеческим потребностям;

Отсюда вытекает призыв следовать в своих поступках велениям чувства;

Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности;

Воспевание свободы и индивидуализма;

Культ дружбы и любви;

Уход от реальности, борьба с ней;

Пренебрежение материальным бытием как низким и пошлым;

Обращение к мистике, фольклору, мифологии;

Изображение сильных характеров, которые противостоят внешнему миру, бунтуют против него;

Культ природы, как духовного идеала, истинной красоты.

Русский романтизм проявляется впервые как отказ от классических условностей. Впервые поэзия признается как самоцельная сфера человеческой жизни, так как именно в ней находят отражения внутренние переживания автора. В строгом смысле слова, уже Державина можно считать «зачинателем» русского романтизма, так как: 1. Державин зачастую пренебрегал строгим правилам классицизма (вспомним, например, его просторечную лексику в оде «Фелица» или стихотворении «Памятник»); 2. Именно Державин впервые «открывает» русской литературе набор изобразительно-выразительных средств, их возможности, создает новый образный язык (что также есть проявление ухода от классических норм и реального изображения действительности). Однако «раскрылся» и приобрел статус ведущего литературного направления романтизм уже после Державина. Карамзина считают создателем предромантического направления — сентиментализма. В творчестве Жуковского романтизм раскрывает себя уже полностью. В своем раннем творчестве Пушкин также был романтиком. Апогей романтизма в России — творчество Лермонтова. Тютчев в своем творчестве «закрывает» романтизм, вернее, «перерастает» его, создает нечто новое.

Жуковский «Море»

«Море»

Элегия

Безмолвное море, лазурное море,

Стою очарован над бездной твоей.

Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,

Тревожною думой наполнено ты.

Безмолвное море, лазурное море,

Открой мне глубокую тайну твою:

Что движет твое необъятное лоно?

Чем дышит твоя напряженная грудь?

Иль тянет тебя из земныя неволи

Далекое светлое небо к себе?

Таинственной, сладостной полное жизни,

Ты чисто в присутствии чистом его:

Ты льешься его светозарной лазурью,

Вечерним и утренним светом горишь,

Ласкаешь его облака золотые

И радостно блещешь звезда́ми его.

Когда же сбираются темные тучи,

Чтоб ясное небо отнять у тебя —

Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,

Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...

И мгла исчезает, и тучи уходят,

Но, полное прошлой тревоги своей,

Ты долго вздымаешь испуганны волны,

И сладостный блеск возвращенных небес

Не вовсе тебе тишину возвращает;

Обманчив твоей неподвижности вид:

Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,

Ты, небом любуясь, дрожишь за него. Стихотворение было написано в 1822 году, в период творческой зрелости Жуковского. Напечатано в альманахе «Северные цветы» в 1829 году. Жанр стихотворения — элегия, так его обозначил и сам автор. Элегия — поэтическое произведение, проникнутое настроением грусти и печали, каковым является и «Море». Стихотворение написано в духе послания: лирический герой обращается к морю как к одушевленному существу, море наделено человеческими качествами («Ты живо; ты дышишь…»). Для лирического героя море хранит в себе какую-то тайну, оно загадочно, и поэт пытается понять его («Открой мне глубокую тайну твою»).

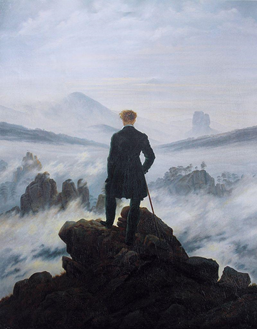

Гаспар Давид Фридрих «Странник над морем тумана»

В стихотворении очень ярко воплотилась такая романтическая черта, как стремление к идеалам и борьба за них: в произведении встречаются два очень ярких образа: «небо» и «море». Небо для Жуковского — это стремление ввысь, к идеалам, к прекрасному. Стихотворение же построено таким образом, что вначале мы видим море спокойным: «Иль тянет тебя из земныя неволи // Далекое светлое небо к себе?.. // Таинственной, сладостной полное жизни, // Ты чисто в присутствии чистом его…». Затем начинается буря, море бушует и как бы «борется» с натиском урагана: «Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу…». В итоге море побеждает: мгла расходится, тучи отступают, море побеждает враждебные силы, но полное спокойствие не возвращается к нему, оно всегда готово вступить в бой: «Ты в бездне покойной скрываешь смятенье, // Ты, небом любуясь, дрожишь за него.»

По словам Белинского, перед нами «романтическая природа, дышащая таинственною жизнию души и сердца, исполненная высшего смысла и значения». Идея элегии заключаются в излюбленной мысли Жуковского об освещении всего живого высоким духовным светом на примере стремления моря к небу. Современники Жуковского по достоинству оценили это стихотворение, Лермонтов знал его наизусть, Пушкин высоко ценил это произведение своего соплеменника.

Жуковский «Светлана»

Годы написания произведения — 1808-1812. Впервые напечатано оно было в журнале «Вестник Европы» в 1813 году. Жанр произведения лиро-эпический — баллада, что и оправдано: это рассказ в поэтической форме, в основе которого — мифический, мистический сюжет. Баллада посвящена А.А. Протасовой (сестре возлюбленной поэта М. А. Протасовой-Мойер), в качестве свадебного подарка ей.

Карл Брюллов «Гадающая Светлана».

В основе сюжета — баллада «Ленора» Готфрида Бюргера. К этому сюжету Жуковский обращался трижды: впервые он перелагал «Ленору» в балладе «Людмила», позже в 1831-м он перевёл ее более точно под авторским названием, и наконец, «Светлана», в котором, в отличие от оригинала, умыкание невесты мертвецом представлено как дурной сон девушки и конец счастливый. Это позволяет считать балладу оригинальным авторским произведением Жуковского.

Баллада написана хореем с чередованием стопности 4 и 3, в строфе 14 строк с рифмовкой аБаБвГвГддЕжжЕ (что по форме напоминает сонет).

Сонет — поэтическая форма, обычно состоящая из 14 строк: 2 четверостишия и 2 трёхстишия. Выделают «французский» сонет — abba abba ccd eed (или ccd ede) (то есть кольцевая и перекрестная рифмовки), «итальянский» — abab abab cdc dcd (или cde cde) (перекрестная рифмовка) и «английский», или «шекспировкий» — abab cdcd efef gg (три катрена и заключительное двустишие, называемое «сонетным ключом»).

Пушкин несколько раз цитирует «Светлану» в «Евгении Онегине» (есть даже мнение, что идея «онегинской строфы» была заимствована им именно из баллады Жуковского). Отрывок из «Светланы» является эпиграфом к произведению Пушкина «Метель».

Произведение наполнено мистикой: в основе сюжета — гадания на Крещение. Мы видим много традиционных гаданий:

«Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали;

Снег пололи; под окном

Слушали; кормили

Счетным курицу зерном;

Ярый воск топили;

В чашу с чистою водой

Клали перстень золотой,

Серьги изумрудны;

Расстилали белый плат

И над чашей пели в лад

Песенки «подблюдны» Это сближает сюжет с русским фольклором. Но, несмотря на «страшность» сюжета, присутствие загробной жизни, встречу девушки со своим возлюбленным, который оказывается мертвецом, он максимально приближен к реальной жизни: мы понимаем, что это лишь сон, в котором может произойти что угодно, и финал баллады счастливый.